道具の歴史は人類の出現とともに始まります。旧石器時代の道具は自然の礫を打ち欠いて作った打製石斧ですが、次第に石器を磨いて作った磨製石斧が登場します。また、黒曜石などの鋭利な剥片を利用するために石材が使われました。その後、今から1万2千年前頃に粘土を焼いた縄文土器が作られます。採集・狩猟・漁労を基盤とする縄文時代は、道具の素材として石が主に使われます。縄文晩期になると大陸から水田耕作が伝播し、次の弥生時代には本格的な水田農耕が発達し、米作りのために多くの木製品の道具が生まれます。一部、戦いの道具やまつりの道具として金属器が生まれます。古墳時代以降になると、金属製品が普及し、用途にあった道具が出現します。

最初は一つで多くの機能をもつ道具として出発した物が、次第に細分化されていく様子を道具の歴史から知ることができます。道具の歴史はその時代の社会を反映しており、まさに時代の生き証人と言えます。私たちの道具の母体は縄文時代に作られたと言っても過言ではありません。

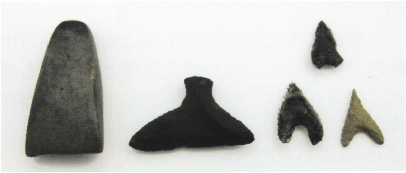

磨製石斧・石匙・石鏃

磨製石斧・磨製石鏃

鑿(のみ)・刀子・鉄鏃・鏨(たがね)・鉄斧

●有孔磨製石剣

左の写真は海老名市から出土した石剣です。このタイプの物は長野県に多く、弥生時代中期の土器にともなうことが多いようです。武器として使うよりも、儀器・祭器としての性格が考えられています。

有孔磨製石剣