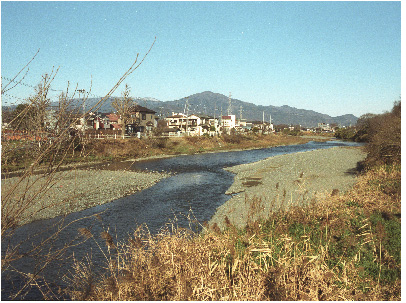

5 くらしと金目川

●金目川の旅

金目川は、大山付近の春嶽沢を源流とし、秦

野市で葛葉川と水無川を合わせて平塚市に入

り、南原で渋田川と合流して花水川と名を変え

相模湾に注ぎます。渋田川には大山が水源の鈴

川が流れ込んでおり、大山から塔ノ岳に至る表

丹沢の水はすべて花水川に集まることになりま

す。水源の春嶽山は平塚市・秦野市・伊勢原市

で組織する金目川水害予防組合で管理し、水源

涵養を目的としてブナなどの広葉樹を植樹して

います。

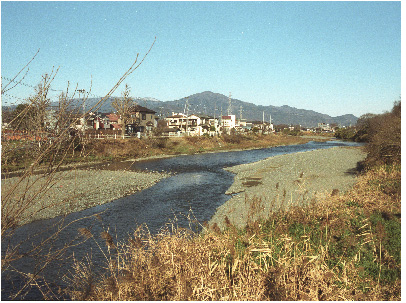

東雲橋付近の金目川

金目川の取水堰と水田

●田んぼに流れる金目川

平成12年の農林業センサスによれば、平塚市内の水田面積は703haで、神奈川県全体のおよそ20%の水田を平塚市が占めています。次いで厚木市の440ha、小田原市の416haとなります。宅地化や減反政策により水田は減少していますが、昔も今も平塚市は神奈川の米どころといえます。 市内の水田は、主に相模川、鈴川、金目川の水で灌漑しています。金目川の灌漑域は、市西部の土屋・金目・金田・旭・岡崎の一部です。川の水を水田へ引くには、川を堰き止めて水門へ導き、用水堀へ水を流します。市内の金目川には取水堰が現在10カ所設置されています。昭和29年に周辺の堰を統合して建設された飯島堰(金目川堰)は金目川で最大の堰です。最も川下に位置する堰なので、6月の田植え期は飯島堰で全部取水し、金目川に水が流れなくなります。この時期、金目川の水はすべて水田に流れているのです。

雨が降らねば川の水位が下がり、田んぼへ引く水にも困ります。半世紀ぐらい前は水田が現在の倍以上もあったため、干ばつ時は各地で水争いが起きました。用水の分岐点に架けられた堰板を外して水を流すなどの措置をとりましたが、用水全体が水不足に陥ると、川上の村へ水門を閉めてもらいに頼みに行き、交渉が成立すると夜通し金目川の土手で蚊帳をかぶって見張り番をすることもありました。

水利に関してはなべて上流の村が優位な立場にあり、旭村や金田村では金目村の水利役員を宴席や温泉旅行に招くなどしてもてなしました。一本の川をめぐり、上流と下流の村は対抗と融和の関係を繰り返しつつ密接に結びついてきたのです。

6月の飯島堰

寺島堰(川前水門)

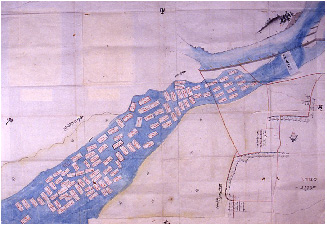

●暴れ川とのたたかい

金目川は平塚の豊かな農業を育む恵みの川であるとともに、おそろしい洪水を起こす「暴れ川」でもありました。

金目川は川床が高い「天井川」であるため洪水が発生しやすく、近世を通して記録に残るだけでもおよそ10年に一度洪水を起こしました。

宝永2年(1705)、北金目村ほか25か村が幕府に堤防の普請を願い出た願書によると、この年6月の洪水により、所々の堤防が切れ、住居まで水が押し上がり、農具が流され、田地に砂が入り、作物を腐らせたとあります。

洪水が発生すると堤防や耕地は甚大な被害を受け、その修復には多大な費用が必要となりました。そのため、人びとは洪水時には協力して堤防の決壊を防ぐとともに、普段からも村々の共同で堤防の維持や管理をおこないました。また、水の勢いをゆるめ、決壊を防ぐためのさまざまな設備が設置されました。

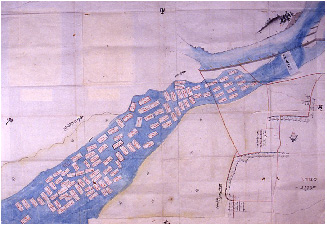

大堤決壊図

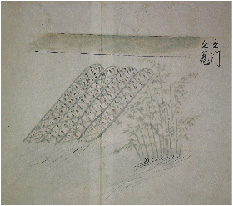

普請絵巻(立竹・立篭)

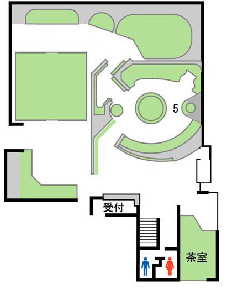

→展示室案内へ戻る