まとめと感想 (2004.8)

6.感想

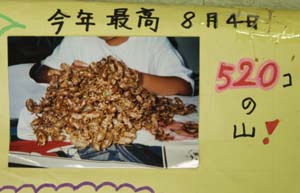

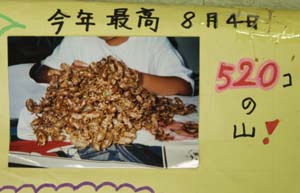

・一般的にセミの鳴き声が多い年は、セミが大発生をしていると言われます。しかし、今年のような冷夏でも、実は羽化しても鳴いていないだけで羽化したセミの数はとても多い年があることが始めてわかりました。

・オスの鳴き声は子孫を残すための武器です。気温が上がり、天気がよくないと元気いっぱい鳴けません。今年はぬけがらを集めに行くたびに、成虫をよく見かけても、鳴き声は静かでした。雨の日が続くと、少しでも空が明るくなると必死で鳴いていました。羽化していても鳴けないということはメスと交尾する機会が減ることなので、今年は産卵数に影響が出ると思います。今年は7月中から死体をよく見たし、交尾・産卵する成虫を見ることができませんでした。羽化しても生存率は低いのではないかと思います。セミにとって、うれしい夏とつらい夏が研究結果に出たと思います。

・今年はぼくが観音寺に帰った8月20日から天候がよくなり、夏の日が戻ってきました。「何で今ごろ」と思いましたが、貴重な年に研究が出来たのかもしれないと思いました。祖父母に公園に行ってもらうとセミたちは元気に鳴いていたそうで、ほっとしました。

・ぬけがら調べという研究方法に出会い、徹底的に調べることで、ぬけがらはぼくにたくさんのことを語ってくれました。ぬけがらは、ぼくにくれたすばらしいプレゼントです。セミの世界は、知れば知るほど広く深くなっていきます。これからもセミの世界の不思議を調べていきたいと思います。

→ 自然探偵と藤田君のセミ調べのトップへ

→ 自然探偵のトップへ

→ 平塚市博物館トップへ