19世紀になると、自転周期の決定から、表面模様の位置に経緯度が導入され、また、模様に共通の名称が用いられるようになりました。

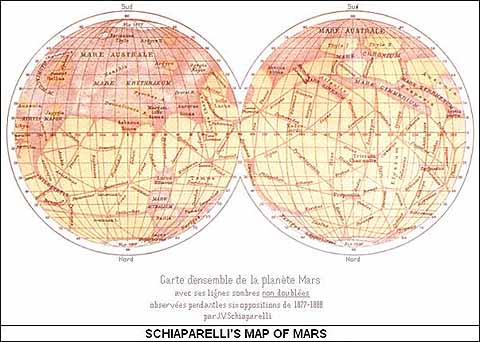

1877年の大接近の折には、二つの衛星が発見されました。ミラノ・ブレラ天文台のスキャパレリは、22cmの望遠鏡とマイクロメータで模様の位置観測を精密に行ない、成果はその後の観測とあわせて1 8 8 8年に詳細な火星地図となります。彼は、学者の名を利用した命名に代わって、神話の人や地名をラテン名にした現在の命名法を、火星面の模様に用いました。

スキャパレリは、上記の大接近の観測の際、「海」と呼ばれる地域を結ぶような線状の暗色模様をいくつも発見、「canali」と呼びます。後にこれが人工的な「運河」の意味で世界に紹介され、その後の火星観測の流れを大きく左右する出来事になりました。さらに1879年の観測以来、いわゆる「運河」が二重化するという変化を観測したと主張します。

こうして火星の表面の観察は、見えるか見えないかという、きわめて微細な模様の検出が焦点になり、ついに視力の極限で行なわれることになりました。

次の大接近となった1892年には、アメリカのピッカリングが「運河」をさらに詳細に観測したのに対し、90cmという巨大な望遠鏡で行なったリック天文台の観測結果は「運河」という模様はなかったというものでした。アメリカのローエルは私費を投じて天文台をアリゾナに建設、「運河」は火星人が建設したという前提のもとで、これを検証する観測を開始しました。

20世紀初頭、アメリカ・ウィルソン山に150cm、252cmの巨大反射望遠鏡があいついで完成し、近代の望遠鏡発達史は最終局面に入りました。しかしどんな最新望遠鏡をもってしても「運河」は確認されませんでした。もともと望遠鏡の巨大化によって得られる精密さには、地球大気を通して地上から観測する以上、当時の技術では限界があります。また「見えない」ことの証明はとても困難で、ここにおいてガリレオ以来の望遠鏡観測の方法に限界が来たともいえるでしょう。

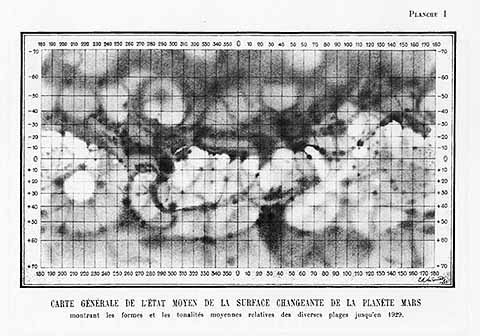

こうした中、1909年の大接近を中心に、パリのムードン天文台83cm望遠鏡で詳細な観測を行なったアントニアジは、スキャパレリ以来の微細模様を整理した、集大成的な火星図を作成しました。いま、私たちが望遠鏡で眺められる火星面模様をほとんど網羅している、火星の、望遠鏡での地誌的観測の決定版と言えるものです。

スキャパレリが使用した22cm屈折望遠鏡

(ブレラ天文台)

スキャパレリの火星図

線状の「運河」の存在は、現在は認められていない。

ムードン天文台83cm望遠鏡のドーム(田部一志氏 撮影)

パーシバル・ローエル

アンドニアジの火星面展開図