|

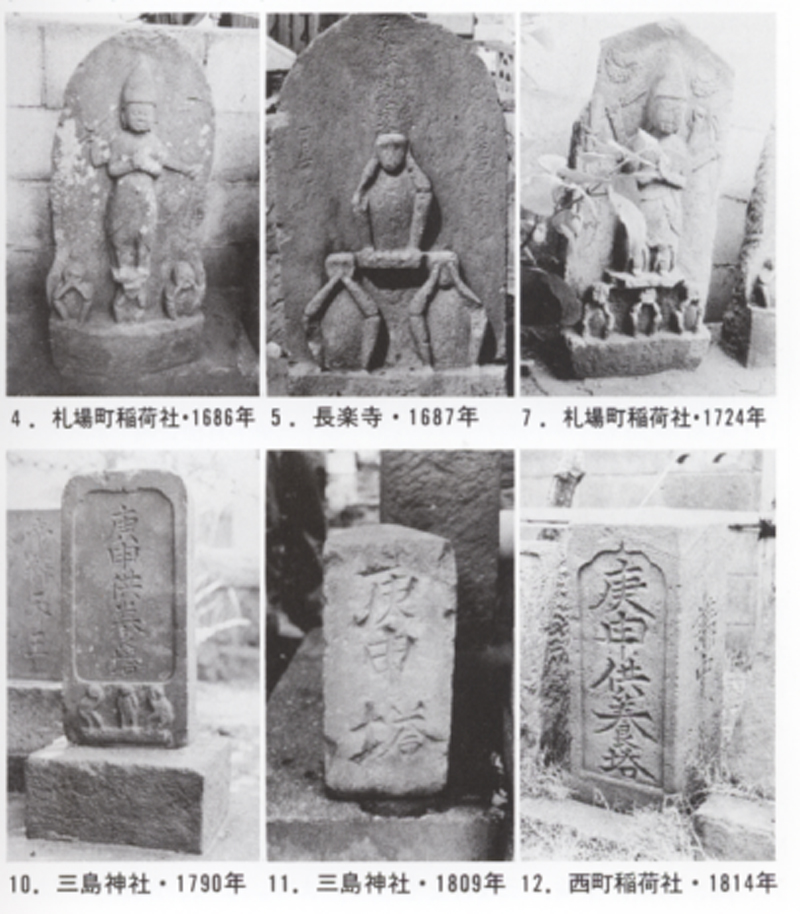

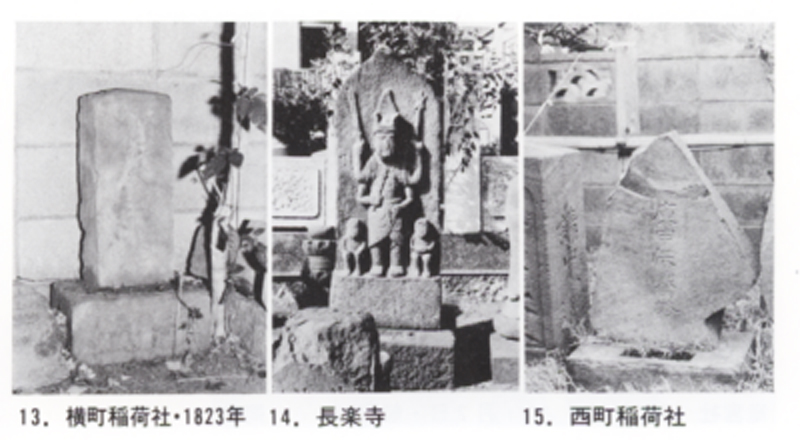

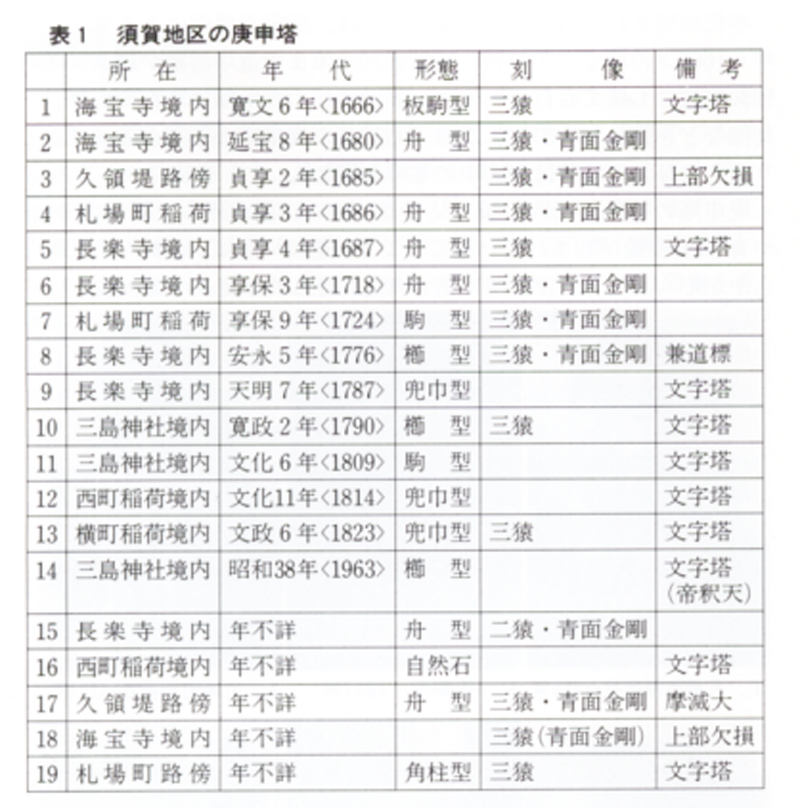

十干十二支の組合わせで、60日ごとの庚申(こうしん・かのえさる)の日の晩には庚申講がおこなわれます。庚申塔はこの講中の人々が建立した供養塔です。庚申信仰は大変複雑な内容をもちますが、簡略にいえば、中国の道教の思想の三戸(さんし)説を基礎にしています。三戸説というのは、人間の体内に三戸虫がいて、この虫が庚申の晩、人間が眠っている間に体内から抜け出し、天帝にその人の罪過を報告する、すると天帝はこれを聞いてその人の死期を早めるという説です。このことから身を守るために「守庚申」といい、慎んで一夜を送り、三戸虫が体から抜け出すのを防ぐことが行われました。こうした考え方や行事が中国から日本に入ったのは、奈良時代末で、その後、日本の在来信仰や仏教、陰陽道などさまざまな信仰と結びつき、庚申信仰や庚申講として現在に伝えられているわけです。 須賀でも庚申の晩に講中が寄り集まり、一晩過ごしたことの伝承はあります。現在では庚申講は行われてないようですが、この地区には19基もの庚申塔があります。一地区の庚申塔の数としたら市内ではもっとも多く、かつては庚申講が盛んであったのがうかがえます。 年代が刻まれた塔のうち一番古いのは、海宝寺境内にある寛文6年<1666>の塔で、その後、19世紀初め頃まで造塔活動が続き、昭和30年代にも建てられています。表は年代の古い順に所在や形態、刻像などを記したもので、このうち12基の庚申塔の写真が並べてあります(写真の番号は表の中の番号と同じ)。 庚申塔の特色は三匹の猿(見ざる<猿>、言わざる、聞かざる)、や青面金剛(しょうめんこんごう)像が刻まれていることです。逆にいえば、これらのどちらかが彫られていれば、庚申塔と考えてさしつかえありません。 庚申塔一覧や写真からわかることをあげると、まず、寛文期から安永期までは三猿や青面金剛像をもつのに対し、天明期以降は三猿があっても、「庚申供養塔」「庚申塔」などの文字を大きく彫った塔に変わっています。18世紀後半に像容を中心とした塔から信仰内容を文字で大きく示す塔に変化しているといえるわけです。 青面金剛像を見比べると、多少の違いがあっても基本的には同じであるのがわかります。No.4の青面金剛は4手ですが、No.2、No.3、No.7は6手となっています。一対は胸の前で合掌し、他の手には弓、矢、剣、羂索、宝輪、三股杵をもっています。また、頭部の形は同じですが、No.2、No.7には頭の正面にドクロが彫られています。 庚申塔の形態は、No.1は板駒型ですが、No.2〜6までは舟型で、これ以後は駒型・櫛(くし)型、兜巾(ときん)型とバラエティーがでてきます。三猿像では、No.1とNo.5に特色があります。No.1の庚申塔の猿は他に比べてふっくらと大きく彫られています。市内には同形の猿が彫られた庚申塔が打間木や大島などにあり、いずれも寛文期の年号をもちます。つまり、この猿は平塚周辺の江戸初期庚申塔の一つの特色といえるわけです。No.5の庚申塔も例の少ないものです。 年代が刻まれた中で一番新しいNo.14は「諸天昼夜 帝釈天王 常為法故」と刻まれています。一般に青面金剛は帝釈天の使者と考えられたり、日蓮宗では帝釈天を庚申信仰の対象にしており、帝釈天塔も庚申塔の一種といえます。この塔には「昭和三十八年七月十六庚申日建之」とあり、建立が庚申日となっています。 No.15以降には年代がありませんが、形態や像容からはNo.14、17、18は享保頃までの塔と考えられます。ただ、No.15の庚申塔は二猿で4手の青面金剛像が彫られ、他とは大きく違っています。これとほぼ同形の庚申塔が市内大島にもあり、明暦2年<1656>の年号をもっています。このことから須賀のNo.15の庚申塔は江戸時代初期のものと推測できます。 | |

P10 | |

P11 | |

P13 | |

P12 | |

|

|