2月16日(日)は「会員によるプラネタリウム投影」を開催しました。昨年度発足した天体観察会プラネタリウム分科会では番組作りに挑戦し、博物館文化祭での投影を目標に練習してきました。この日はいよいよ本番です。今年は全6組が投影に参加し、16日は前半戦。3組が1回ずつ約20分の投影をしました。

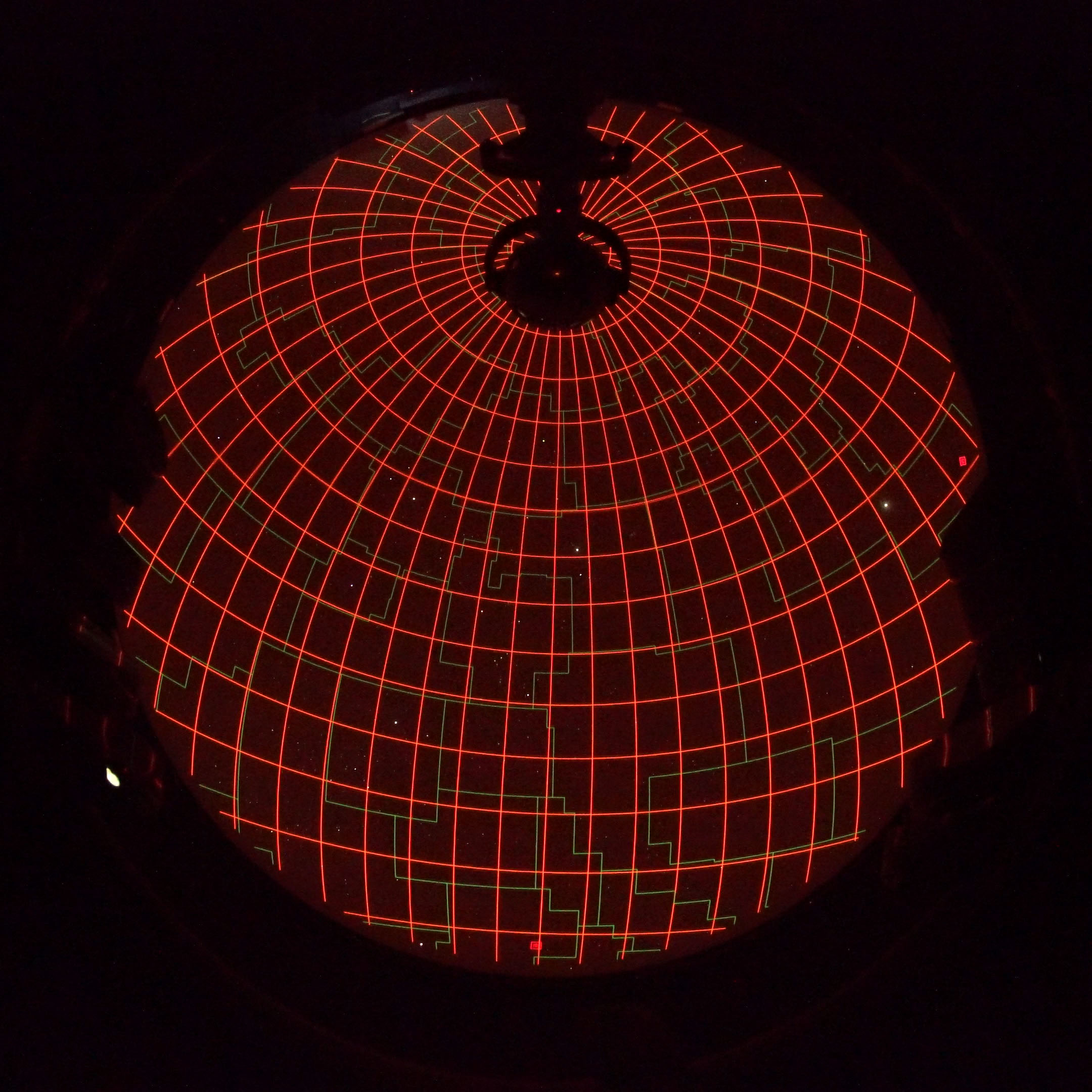

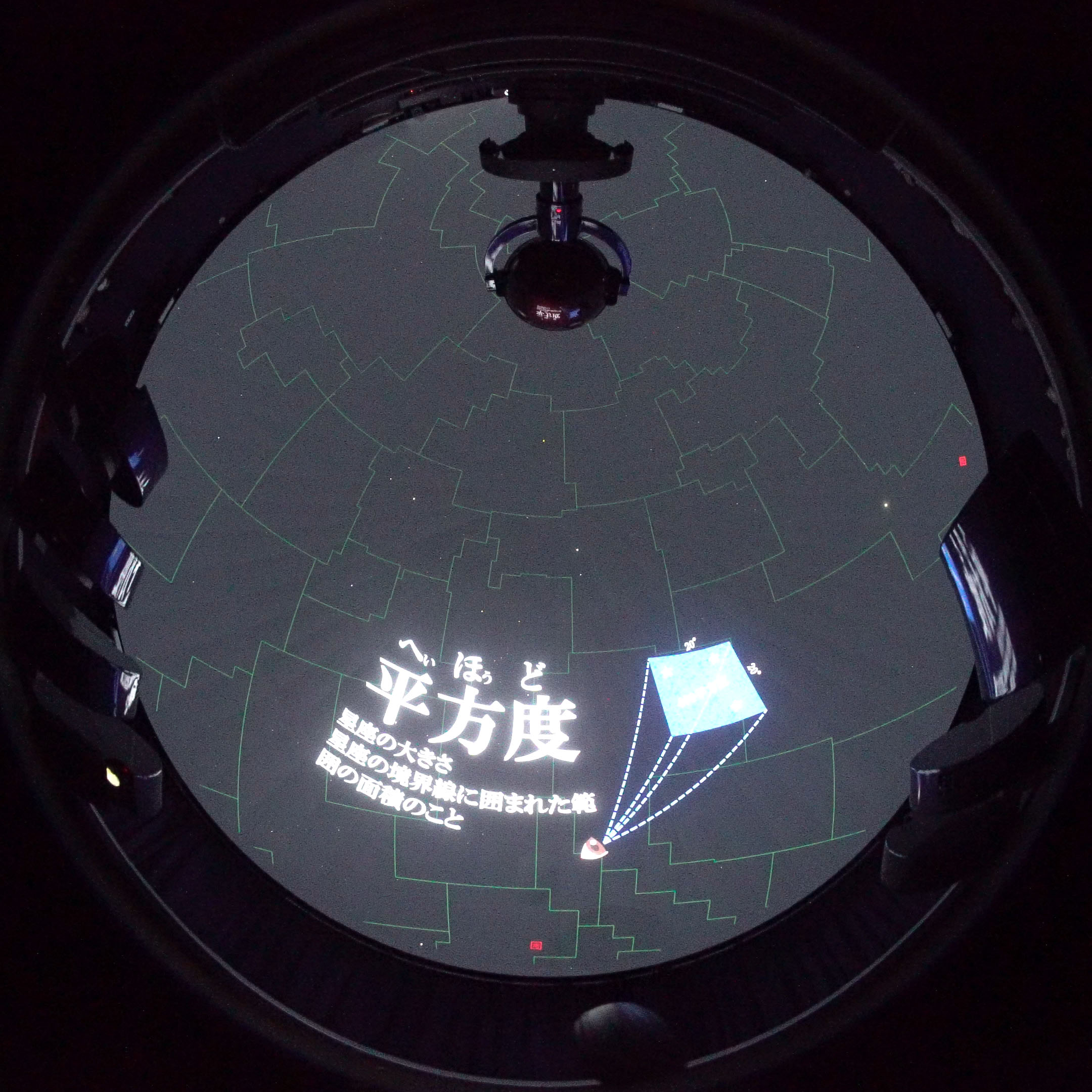

最初は大井健さん&正子さんの「星座の大きさについて考えてみよう」です。ご夫婦のゆる~い会話に癒されながら、星座の大きさの定義を学んだり、大きさ比べをしたりしました。

投影の様子はYoutubeにもアップロードしています。白飛びしている部分もありますがお許しください。会場の雰囲気を感じていただけると幸いです。

時々飛び出すダジャレに、みなさん笑いをぐっとこらえているようでした。その一幕をご紹介しましょう。

健さん「星座は赤経赤緯に平行な線で区切られていることがわかりますね」

正子さん「へぇ~、ほぉ~」

健さん「さっきからへえとかほおとかしか言ってませんが、ちゃんとわかってますかあ?」

正子さん「この話を聞いていると、なんだかへえほおいいたくなるんですよ~。ならないですか?」

健さん「はて・・・。」

(中略)

健さん「星座の見かけ上の大きさを表すのに、地球上から見た天球上の角度を使うことになりました。メートル同士を掛け算すると平方メートルとなりますよね。同じように、度同士の掛け算の場合、『平方度』という単位になります。」

正子さん「ほお~。・・・え⁉いまなんと?」

健さん「ですから、へ・い・ほ・う・ど」

正子さん「ほらやっぱり、へぇ~ほぉ~言いたかったんですね~」

健さん「え⁉」

正子さん「うふ」

続いては水永 仁さんの「今日の星空と紫金山アトラス彗星」です。番組前半では、水永さんが実際に望遠鏡で撮影された写真を使い、見頃を迎えている惑星たちについてご紹介されました。後半は昨年話題になった紫金山アトラス彗星について、NHKの某歴史番組ふうに語っていただきました。水永さんは彗星が非常に暗い状態の時から撮影を始め、接近時はもちろん、去り行く姿まで追い続けました。

投影の様子はこちらからご覧いただけます。

水永さん「画像中央のしらす干しのような天体は、昨年5月9日にスマート望遠鏡SeestarS50で撮影した彗星の姿。明るさは10等級。見かけの大きさは約5分。これは満月の6分の1程度の大きさです。」

水永さん「観測準備を進めていると、一人の見ず知らずの女性が彗星はどこに見えるのか尋ねてきました。金星とアークトゥルスの中間あたりに見えるはずです、と指をさしながら言ったものの、薄雲がかかってそこには何も見えません。しかし、次の瞬間、今日のその時がやってまいります。・・・2024年10月15日18時過ぎ、雲の切れ間に何かが見えた。・・・それはまるで細長く淡い光の糸のようでした。」

水永さん「次にこの彗星が地球に接近するのは8万年後といわれており、私たちは二度と見ることができません。しかしこの彗星がそうであったように、新しく発見された彗星の中から、今回のように明るくなるものが現れるのは、時間の問題なのです。」

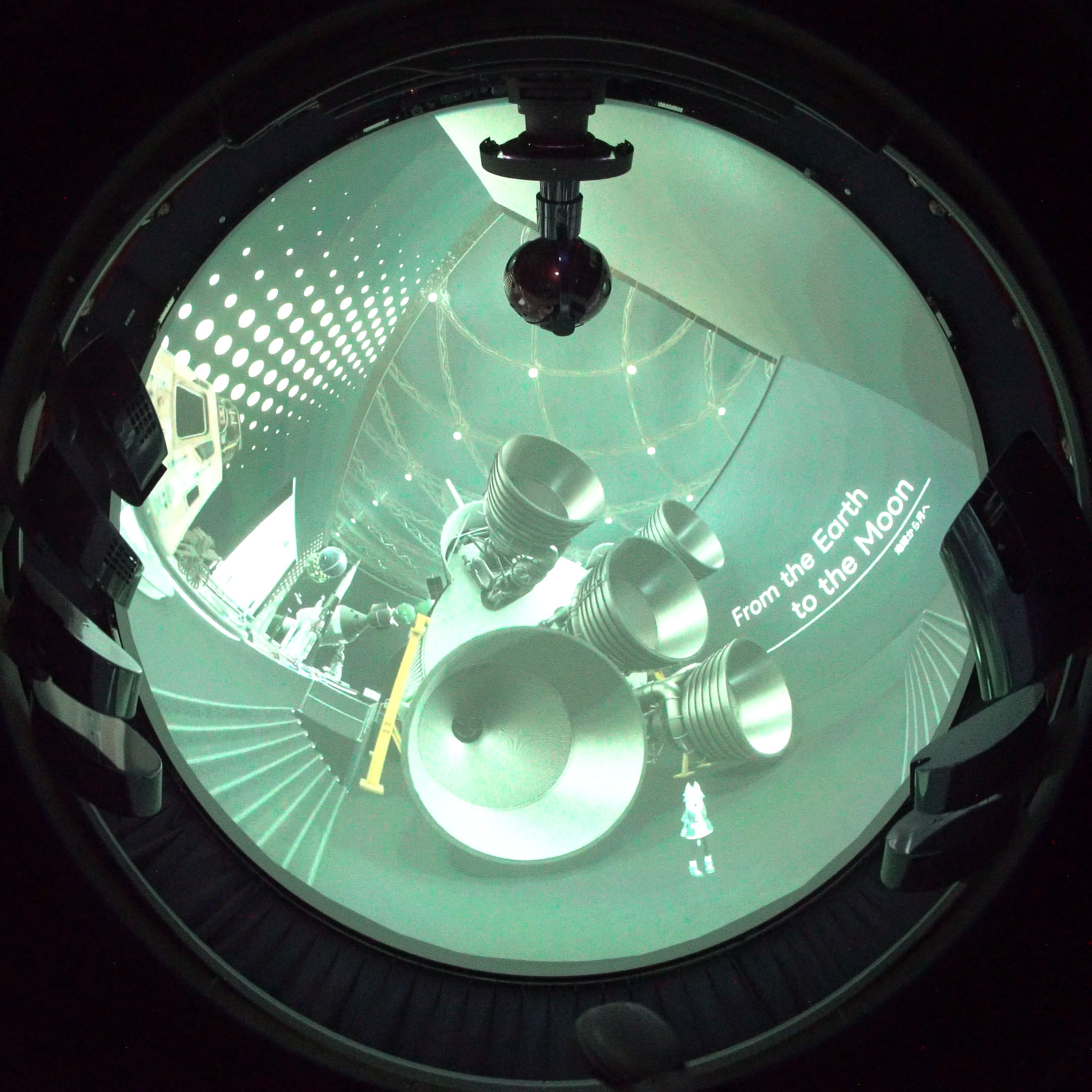

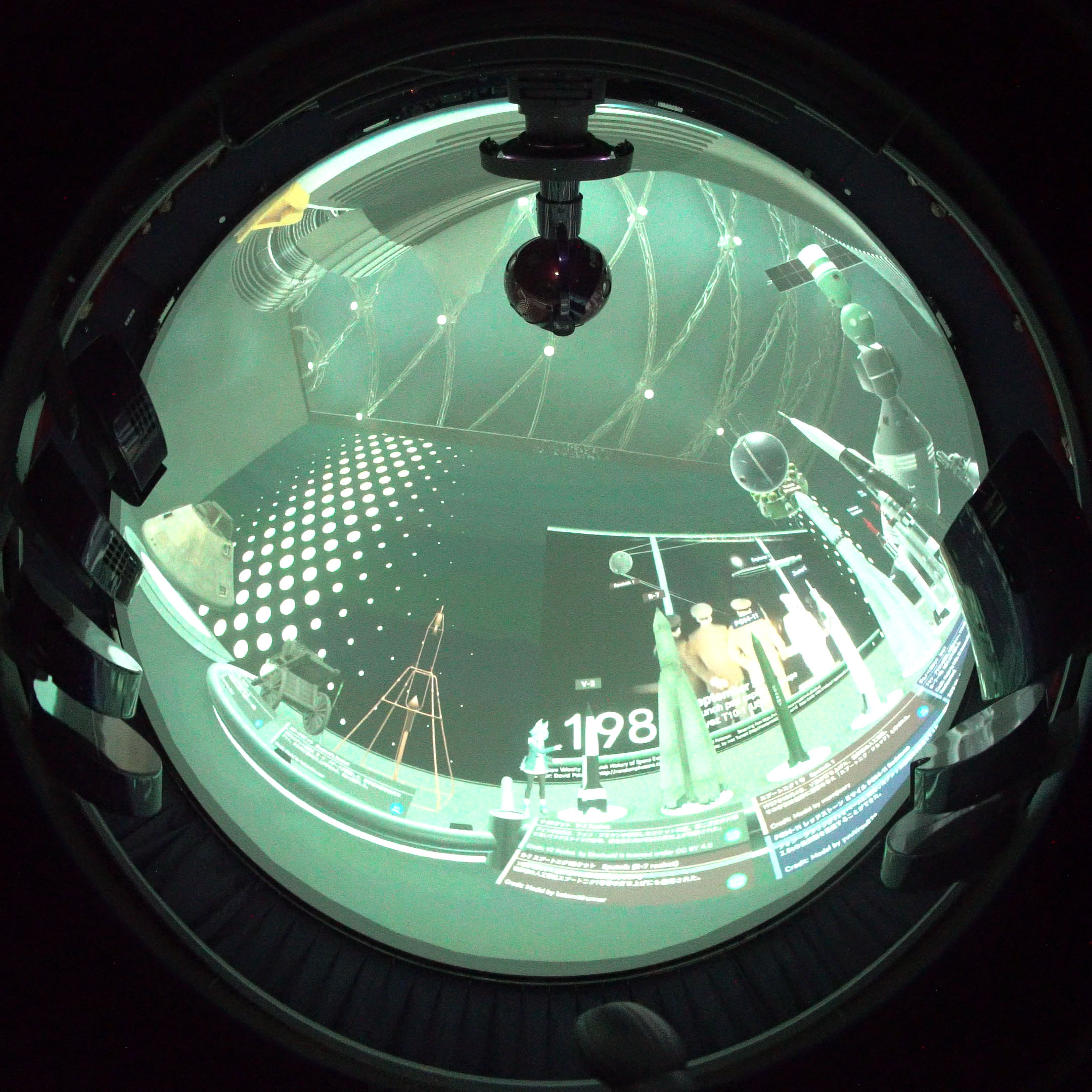

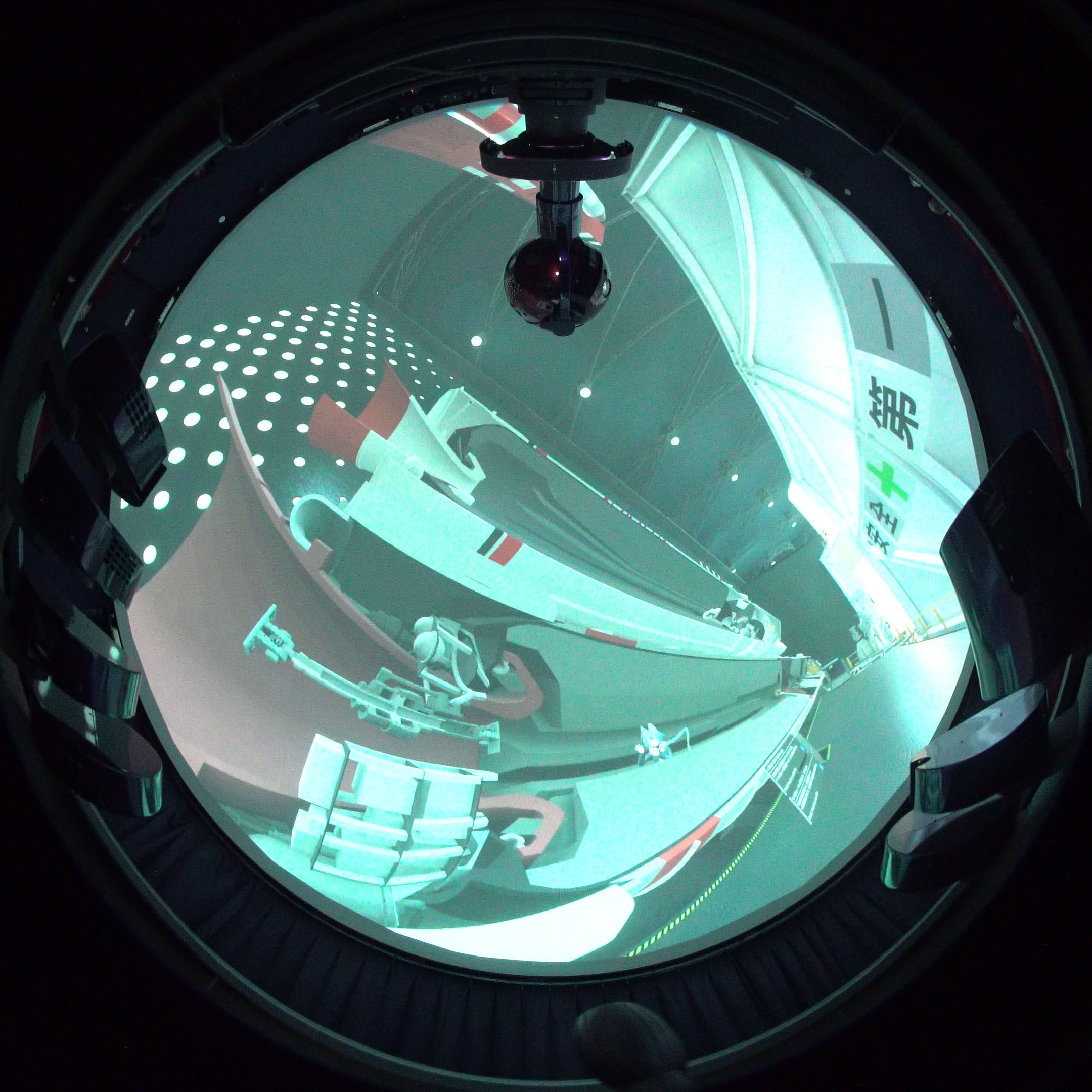

最後は、上村 雄一朗さんの「宇宙開発競争と日本のロケット」です。VR宇宙博物館コスモリアを巡って米ソの宇宙開発競争を振り返り、さらに日本のロケットについてもご紹介いただきました。VRは年齢制限があったり、VRゴーグルが必要だったりしますが、プラネタリウムで投影すれば、制限なしにみんなで一緒に楽しめる特徴があります。今回の投影では、上村さんご自身が作成されたCGモデルも、多く登場しました。

投影の様子はこちらからご覧いただけます。

上村さん「このサターンVは、全長が110m、直径が10m、重量は2721トンある3段式の液体燃料ロケットです。このような大きなロケットを打ち上げるには、このF-1エンジンと呼ばれる、大きなロケットエンジンが5つ必要でした。」

上村さん「フォン・ブラウンは宇宙にあこがれ、ロケットの開発を行っていましたが、第二次世界大戦中、ドイツでロケット技術が注目され、彼は悪魔との契約を果たします。このV2ロケットはいわばミサイルです。」

上村さん「固体燃焼ロケットはこの中に全部火薬が詰まっている、と思われがちなんですけど、実は内部は隙間があって、星のような断面になっています。ここで燃焼速度をコントロールして、一定の推力を保つように設計されています。ロケットのノズル周辺には、TVCというロケットのノズルを動かして姿勢を変更する機構が搭載されています。」

第2部は2月22日(土)午後3時半からです。ぜひお越しください。